激安中華FMラジオキットの製作とケース入れ、そして太陽電池駆動化

アマゾンやAliexpressで中国製の安価なFMラジオキットが¥100〜数百円程度で販売されています。これらについては、ネットを探せばマニュアルや多くの製作記事が見つかります。

特にシンプルで安価なものとして、RDA5807FPを使用したキット(EQKIT、緑の基板)とHEX3653を使用したキット(青の基板)があります。これらのキットでは、周波数表示機構は省略されていて、ON/OFF、音量のアップおよびダウン、選曲のシークアップおよびシークダウンの5つのタクトスイッチで制御しています。

RDA5807FPを使ったキットは受信アンテナにイヤフォンケーブルを使っていて、感度も良く、安定して動きます。少し残念なことにON/OFFインジケーターはありません。

HEX3653を使用したキットは、受信アンテナとしてイヤフォンケーブルもしくは外部アンテナを選択できます。ただし、イヤフォンアンテナを使用したときの感度が今ひとつとの報告があります。こちらはON/OFFインジケーター用のLEDが付いています。

今回はこれら2つのキットをもとにして、太陽電池を使って発電し、Liイオン電池に充電して使用するハンディなFMラジオを製作しました。同時にケースも製作しました。RDA5807FPを使用したキット(EQKIT)を使用し、そのままON/OFFインジケーター無しで作ると簡単に高感度な自然エネルギー(太陽電池)FMポケットラジオになります。

まず、RDA5807FPを使用したキット(EQKIT)をベースにした製作例です。

RDA5807FPを使用したキットをベースにLED1個を追加してON/OFFインジケータを追加するのも良いでしょう。この場合、LEDに抵抗内蔵型を使用すれば消費電流の増加も最小限に抑えられます。インジケータの追加は空中配線でなんとかなりそうです。

使用する部品は:RDA5807FPを使用したFMラジオキット(EQKIT)、太陽電池モジュール5V 53mmX30mm、太陽電池への逆流防止用ダイオード、Liイオン電池(保護回路つき)、電圧降下のためのシリコンダイオードもしくは電圧レギュレーター+10μFコンデンサーです。電圧レギュレーターを使用する場合にはLDO(低ドロップアウト電圧)型を使用します。出力電圧3.0Vが適切な気もしますが、入手しやすい3.3Vのものでも使用できます(例えばLP2950L-3.3V秋月)。ON/OFFインジケータをつける場合は5mmφLED(例えば12V用抵抗付きLEDがおすすめ)、トランジスタ1個(例えば2SC1815)、抵抗2本(10kΩ程度)が必要です。

EQKITのRDA5807FPを使用したFMラジオキットの回路図や製作方法はAliExpressやアマゾンの購入ページやweb上を探せば数多く見つけられます。ここでは、主に太陽電池でLiイオン電池を充電する部分とケーシングについて書きます。また、ON/OFFインジケーターをつける方法(HEX3653キット回路の流用)も記載します。

太陽電池モジュールは5V出力のサイズ53mmX30mmのものを使用しました。AliExpressやアマゾンでは10枚単位で売っています。Liイオン電池は必ず保護回路つきを使用してください。Liイオン電池は国内で調達するのが安全で便利かもしれません。今回はアマゾンでLiイオン電池(402535型、保護回路つき)を購入して使用しました。

まず、EQKITのRDA5807FPを使用したFMラジオキット基板の製作です。 AliExpress(https://ja.aliexpress.com/item/1005004570548441.html)やアマゾンの購入ページやweb上を探せば数多く見つけられるのでそれらを参照ください。上記のAliExpressのページの組み立て方を参照する場合はNo.8の所で一旦止めておいてください。また、ON/OFFインジケーターをつける場合はNo.6のC3コンデンサーの取り付けは保留しておいてください。

使用する太陽電池モジュールの出力は最大5Vで、これによりLiイオン電池を充電します。Liイオン電池の電圧が4.2V以上になると保護回路により充電停止になります。太陽電池モジュールには逆電流防止用のダイオードが必要ですが、汎用のシリコンダイオード(1N4148など)を使用すると、順方向電圧降下が0.8V程度あって、ちょうど良くなります。他方、RDA5807FPの推奨電源電圧は3Vとなっており、Liイオン電池の電圧3.7Vは高すぎるので、電圧レギュレーターが必要です。簡便のためにここでもシリコンダイオードの順方向電圧降下を利用することも可能ですが、電圧降下量が不十分で満充電時には電圧が高すぎてRDA5807FPがONにならない場合があるかもしれません。この場合はさらにショットキーダイオードなどを直列に追加挿入することも考えてください。確実なのは、LDO(低ドロップアウト電圧)型の電圧レギュレーターを使うことです。出力電圧3.0Vが適切な気もしますが、入手しやすい3.3Vのものが使用できました(例えばLP2950L-3.3V秋月)。この場合、電源関係の回路は図1-1のようになります。この場合には、図1-2のように電源入力用の穴を利用して、Liイオン電池からの線を空中配線するのが良いでしょう(詳細は下の説明を参照のこと)。

次に、ON/OFFインジケーターをつける場合について、説明します。付け加える部分の回路図は図1-3のようになります。

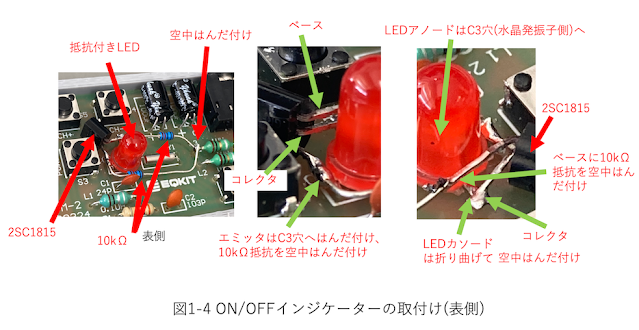

RDA5807FPがONになると12番ピンと13番ピンに音声出力が出てくるのですが、このとき両ピンには交流音声信号に加えて出力電源電圧の半分程度の直流成分が重なっています。この直流成分はコンデンサーで遮断してイヤフォンには流れないようになっています。この直流電圧成分を観察して、RDA5807FPがONになっているかどうかを判断します。通常のシリコンNPNトランジスタは0.7V程度以上の電圧がベース-エミッター間にかかるとコレクタ-エミッタ間に電流が流れますので、この電流でLEDを光らせます。ベースにつながっている抵抗R1(図1-3)はRDA5807FPから流れる電流を少なくして、音響信号になるべく影響を与えないようにするためです。例えば10 kΩだとすると、こちらへの電流は(1.7 V - 0.7 V)➗10 kΩ=0.1mA(電源電圧3.4Vのとき)となるので音響信号にはあまり影響しません。実はRDA5807FPがOFFの状態でもこれらのピンには漏れ電流が流れていて、このままではOFFの状態でもLEDが点灯します。そこで、RDA5807FPの音声出力ピンを10 kΩ程度の抵抗R2(図1-3)でプルダウンしておく必要がありました。実際の空中配線の様子は図1-4のようになっています。

基板のC3の部分にLEDを取り付けました。C3コンデンサーの穴の一方(タクトスイッチ側)はGNDにつながっており、水晶発振子側は電源+につながっています。そこで、LEDのアノードを基板のC3コンデンサー用の穴(水晶発振子側)に差し込んでハンダ付けします。カソードはあらかじめ根本で折り曲げて、上の方に出しておきます。もう一つのC3コンデンサー用の穴(タクトスイッチ側)には2SC1815のエミッタを差し込んでハンダ付けします。さらに表側でエミッタに10kΩ程度の抵抗R2(図1-3)も繋げます。2SC1815のコレクタはLEDのカソードに空中配線で接続します。2SC1815のベースは10kΩ程度の抵抗R1(図1-3)を介して、L3のRDA5807FPの音声出力ピン側に接続します。2SC1815のエミッタに繋げた抵抗器の反対側のリードも同じところに接続します。もともとのC3は基板の裏側に図1-5のようにとりつけました。

手順のまとめ( RDA5807FPを使用したFMラジオキット(EQKIT)使用の場合)

①EQKITの組み立て

①-1 AliExpressの販売ページ(https://ja.aliexpress.com/item/1005004570548441.html)の図解の手順に従って組み立てて下さい(手順8まで)。

①-2 LEDを追加で付ける場合は、上記の手順6でのC3(223=0.022uF)の取り付けはとりあえずスキップしてください。

② 基板への電圧レギュレーター(LP2950L-3.3V)と積層セラミックコンデンサーの取り付け(図1-2参照)。

②-1 積層セラミックコンデンサー10uFを基板の"BAT"の”+”に差し込んではんだ付けします。”ー”側は差し込んだ後にリード線を基板の端を通って外側に曲げておいて、はんだ付けします。

②-2 LP2950L-3.3VのINPUTピンはあらかじめ根元で曲げておきます(後で空中配線)。

②-2 LP2950L-3.3Vを"BAT"の横の穴にできるだけ背が低くなるように奥まで差し込みます。OUTPUTピンを+側の横の穴に差し込んだ後、折り曲げて"BAT"の”+”にはんだ付け。GNDピンはー側の横の穴に差し込んだ後、外側に折り曲げてリード線が基板の端を通って表側まで行くようにしておきます。セラミックコンデンサーの折り曲げた線と添わせてはんだ付けし、合わせて基板の端を通って表側まで行くように曲げておきます。

③ 基板へON/OFFインジケーター(LED)を取り付ける場合(図1-4, 1-5参照)

③-1 使用部品:5φLED(12V用抵抗付きLED(例えば秋月)がおすすめ、消費電流の低減のため)、抵抗器10kΩ2本、NPNトランジスタ(図1-4では2SC1815)

③-2 2SC1815のリードをあらかじめ加工しておきます。

③-3 2SC1815のエミッターをC3コンデンサー用の穴(タクトスイッチ側)に差し込んでハンダ付けします。

③-4 2SC1815のエミッターに基板の表側で抵抗器10kΩのリードを空中はんだ付けします。

③-5 LEDのカソード(短い方)を根本で垂直に曲げておきます。後で空中配線)。

③-6 LEDのアノード(長い方)をC3コンデンサー用の穴(水晶発振子側)に差し込んではんだ付けします。この時、カソード線が上側になるようにして下さい。

③-7 LEDのカソードと2SC1815のコレクタを空中はんだ付けします。

③-8 2SC1815のベースと別の抵抗器10kΩを空中はんだ付けします。

③-9 2本の抵抗器10kΩの未接続のリード線の両方をL3の水晶発振子側に空中はんだ付けします。

④ 太陽電池モジュール53mmX30mmの配線(図1-6を参照のこと)

④-1 太陽電池モジュールの”+”に1N4148などのシリコンダイオードのアノードをはんだ付け。

④-2 太陽電池モジュールの”ー”にリード線をはんだ付け。

④-3 Liイオン電池をセットし、配線します。

⑤ ケースの準備

⑤-1 EQKIT-case.zipにケースの3Dプリンター用のファイルが収納されています。EQKIT-bottom.stl, EQKIT-battery.stl, EQKIT-top.stl(LED無しの場合の上ふた)とEQKIT-top_led.stl(LEDを付ける場合の上ふた)が含まれています。

⑤-2 EQKIT-bottom.stlとEQKIT-top.stlあるいはEQKIT-top_led.stlは3Dプリンターでの印刷時の収縮を考慮して少し大きめに印刷してください。 (102%程度)

⑤-3 EQKIT-pins.stlはスイッチピンのファイルです。EQKIT-bottom.stlなどと同じ倍率 (102%程度)で印刷してください。

⑤-4 EQKIT-battery.stlは402535型Liイオン電池用のスペーサーです。そのままの倍率で印刷してください。

⑥組み立て、他(図1-7を参照のこと)

⑥-1 bottomケースに④で準備した太陽電池モジュールをセットします。その際、電池の”+”側がオーディオジャック側になるようにしてください。⑥-2 その上にスペーサーをセットします。その際、配線用のくぼみが上側になるようにして、そのくぼみが太陽電池モジュールの”+”側になるようにしてください。太陽電池モジュールからの配線はスペーサーの切り込みを通るようにしてください。

⑥-3 Liイオン電池をセットし、配線します。

⑥-4 リード線を基板の少し大きい穴にそれぞれ通してから、bottomケースにセットします。

⑥-5 Liイオン電池の”+”側の線を電圧レギュレーターのINPUTピンに空中はんだ付けします。(図1-8を参照)

⑥-6 Liイオン電池の”ー”側の線を電圧レギュレーターのGNDピンに空中はんだ付けします。(図1-8を参照)

⑥-7 LEDをつけている場合はEQKIT基板の左下のボタンを押して、ON/OFFするかどうか(LEDが点灯/消灯するか)確かめます。⑥-8 イヤフォンジャックにイヤフォンを刺して、正常に作動しているか確かめます。右下のボタンは左側から音量アップ、音量ダウン、右上のボタンは左側から高周波数側へ変局、低周波数側へ変局です。イヤフォンケーブルがアンテナになっていますので、伸ばした方が高感度です。

⑥-9 topケースを取り付けて完成です。あらかじめ、スイッチピンをセットしておいてください。ラベルプリンタなどでボタンの意味を表すと良いと思います。

⑥-10 太陽電池モジュールに太陽光を当てて充電して使用してください。フル充電すると音量にもよりますが10時間程度作動するはずです。LEDを取り付けていない場合は、電源の切り忘れに注意して下さい。

次に、HEX3653を使用したFMラジオキットをベースにした製作例です。

使用する部品は:HEX3653を使用したFMラジオキット、太陽電池モジュール5V 53mmX30mm、Liイオン電池(402535型、保護回路つき)です。電圧レギュレーターを使用する場合にはLDO(低ドロップアウト電圧)型+10μFコンデンサーです。消費電流を減少させるためにはLEDを抵抗付きLEDに変更すると良いでしょう(もしくは電流制限用の抵抗1kΩ程度を直列に挿入)。また、受信感度を上げるために100μHのマイクロインダクターを0.1μHのマイクロインダクターに交換し、1μH〜3.3μH程度のマイクロインダクター2本を追加すると良いでしょう。

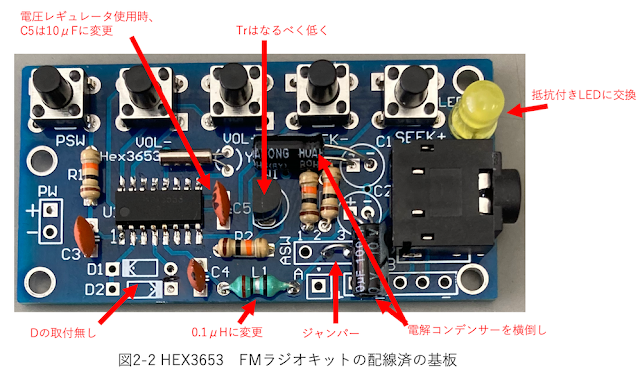

このFMラジオキット自体の制作については、アマゾンの購入ページやweb上を探せば見つけられるのでそれらを参照ください。回路図については間違っているものも散見されるのでご注意ください。以下のような若干の変更を行いました。図2-1に変更後の回路図(オーディオ側のインダクター挿入はまだ行なっていない)、図2-2に配線後の写真を示します。

1。HEX3653を使用したFMラジオキットでは過大入力保護のためにダイオード(1N4148)が2本入っていますが、イヤフォンアンテナを使用する場合には特に必要ないと考え、ここでは取り付けずに、後述の太陽電池を使った電源回路に使用しました。

2。受信用アンテナとしてはイヤフォンのリード線(主にアース側)を使用しますので、図2-2のようにジャンパーピンヘッドは付けずに、基板上でピン2-3間を直接ジャンパー接続しました。

3。ケースに入れる都合上、電解コンデンサは図2-2のように寝かして取り付けました。

4。web上の色々な記事を読むと、L1コイルのインダクタンス(100uH)が大きすぎ、並列に挿入されているC4コンデンサーの容量(33pF)を考えると、100nH(=0.1uH)が適切とのことです。実際に付け替えて試したところ受信感度が上昇しました。0.1uHのインダクターへの交換を薦めします。インダクターL1を100uHのまま使用する場合はC4(33pF)を取り付けない方がベターです。

5。上記の4の改良を行なっても、本キットは前述のRDA5807FPを使ったEQKITのものより感度が少し低めです。EQKITと同様にオーディオ出力ラインにインダクター(1〜3.3μH程度)を直列に挿入するとイヤフォンケーブルアンテナの感度が上昇します。インダクターは電解コンデンサーとイヤフォンジャックの間に挿入するのが作業しやすいと思います。この場合、基板裏面の当該配線部の銅箔をカッターナイフで切断して、インダクターを挿入します(後述、図2-6)。この改造により、EQKITと同程度の感度になるようです。

使用する太陽電池モジュールの出力は最大5Vで、これによりLiイオン電池を充電します。Liイオン電池は4.2V以上まで充電されると保護回路により充電停止になります。太陽電池モジュールには逆電流防止用のダイオードが必要ですので、通常のシリコンダイオードを直列に挿入するとちょうど順方向電圧降下が0.8V程度なので好都合です。そこで、キットについていた1N4148を使用することにしました。一方、ラジオICの推奨電源電圧は3V程度となっており、こちらもLiイオン電池の電圧3.7Vよりも高すぎます。このため基本的には電圧レギュレーターが必要です(完全充電状態で直接つなぐと、電源電圧が高すぎてラジオIC電源がONになりません)が、簡便な方法としては、図2-3のようにシリコンダイオードの順方向電圧降下を利用することも可能です。この場合、上記のFMラジオキットで使用しなかったシリコンダイオード(1N4148)が使えます。もしもシリコンダイオード1本での順方向電圧降下で降下量が不足の場合は、さらにもう一本ダイオード(ショットキー型など)を直列に追加する必要があるかも知れません。

電圧レギュレーターを使用するのが確実ですが、この場合にはLDO(低ドロップアウト電圧)型を使用します。出力電圧3.0Vぐらいのものが適切な気もしますが、入手しやすい3.3Vのものでも使用できます(例えばLP2950L-3.3V秋月)。この場合、電源関係の回路は図2-4のようになります。電源ON時に大きな電流が流れ(特にイヤフォンを接続しているとき)、瞬間的に電源電圧が下がってしまい、LEDは点灯しているにもかかわらずラジオICがうまくON状態にならない場合があるようで、必ずC5を10uF程度以上のコンデンサーに交換しておいてください。LP2950L-3.3Vは図2-5のように基板の電源入力用の穴にハンダづけして、Liイオン電池からの線を空中配線するのが良いでしょう。

太陽電池モジュールは5V出力 53mmX30mmのもので、AliExpressやアマゾンで10枚組で売っています。Liイオン電池は必ず保護回路つきを使用してください。今回はアマゾンでLiイオン電池(402535型、保護回路つき)を購入して使用しました。

このあとは配線してケースに納めます。googleドライブに3Dプリンタで出力するためのモデルファイルを置いてあります(下記参照)。PETGやABSでプリントすると良いでしょう。組み立て方法は以下の通りです。

手順のまとめ( HEX3653キット使用の場合)

①HEX3653キットの組み立てと基板への電圧レギュレーター(LP2950L-3.3V)の取り付け(図2-2と図2-5を参照のこと)

①-1 基板にラジオIC ”HEX3653”をはんだ付け:表面実装部品なので先の細いはんだごてが便利。はんだも表面実装部品用の細いものが使いやすい。はんだ付けの基本はいつもと同じで、基板とICのピンを一緒に温めておいて、やに入りはんだを流し込みます。

①-2 水晶発振子Y1、抵抗器R1-R4(10 kΩ)、インダクターL1(100uH: 0.1uHへの交換を推奨)をはんだ付け。

①-3 基板上の"ASW"の2と3をジャンパー接続。(キット付属のピンは使わない)

①-4 セラミックコンデンサーC3(104=0.1uF)をはんだ付け。

①-5 セラミックコンデンサーC4(33pF)をはんだ付け(インダクターL1が100uHのままの場合は取り付けない方が少し高感度)。

①-6 セラミックコンデンサーC5(104=0.1μF)を積層セラミックコンデンサー(106=10μF)に交換してはんだ付け。(電圧レギュレーターを使用しない場合はオリジナルのC5でも一応大丈夫)

①-7 トランジスタQ1をなるべく背が低くなるように、奥まで差し込んで取り付けます。

①-8 電解コンデンサーC1,C2を横に寝かせて取り付けます。

①-9 オーディオジャックをはんだ付け。

①-10 タクトスイッチ5個をはんだ付け。

①-11 LEDをはんだ付け(抵抗入りLED、例えば秋月電子の12V用LEDへの交換がおすすめ)。

①-12 オーディオ出力回路にインダクターを取り付ける場合は、対応する基板の銅箔部分をカットして基板裏側(銅箔面)に2.2uH程度の小型インダクターをはんだ付け(図2-6)。

② 基板への電圧レギュレーター(LP2950L-3.3V)を取り付け(図2-5を参照のこと)。

②-1 INPUTピンはあらかじめ根元で曲げておきます(後で空中配線)。

②-2 LP2950L-3.3Vはできるだけ背が低くなるように奥まで差し込みます。

②-3 OUTPUTピンを基板の"PW"の”+”差し込んではんだ付け。

②-4 GNDピンは"PW"の”ー”に差し込んだ後、リード線が基板の端を通って表側まで行くように曲げておきます。その後、はんだ付け。

③ 太陽電池モジュール53mmX30mmの配線(図2-7)。

③-1 太陽電池モジュールの”+”にHEX3653キットに含まれていた1N4148のアノードをはんだ付け。

③-2 太陽電池モジュールの”ー”にリード線をはんだ付け。

③-3 Liイオン電池をセットし、配線します。

④ ケースの準備

④-1 HEX3653-case.zipにケースの3Dプリンター用のファイルが収納されています。HEX3653-bottom.stl, HEX3653-top.stl, HEX3653-battery.stlがケースの3Dプリンター用のファイルです。

④-2 HEX3653-bottom.stlとHEX3653-top.stlは3Dプリンターでの印刷時の収縮を考慮して少し大きめに印刷してください。 (102%程度)

④-3 HEX3653-battery.stlは402535型Liイオン電池用のスペーサーです。そのままの倍率で印刷してください。

⑤組み立て、他

⑤-1 bottomケースに③で準備した太陽電池モジュールをセットします。その際、電池の”ー”側がオーディオジャック側になるようにしてください。

⑤-2 その上にスペーサーをセットします。その際、配線用のくぼみが上側になるようにして、そのくぼみが太陽電池モジュールの”+”側になるようにしてください。太陽電池モジュールからの配線はスペーサーの切り込みを通るようにしてください。

⑤-3 リード線をHEX3653基板の穴に通してから、基板をbottomケースにセットします。(図2-8を参照のこと)

⑤-4 Liイオン電池の”+”側の線を電圧レギュレーターのINPUTピンに空中ではんだ付けします。(図2-9を参照のこと)

⑤-5 Liイオン電池の”ー”側の線を電圧レギュレーターのGNDピンに空中ではんだ付けします。

⑤-6 HEX3653基板の左上のボタンを押して、HEX3653がON/OFFするかどうか(LEDが点灯/消灯するか)確かめます。

⑤-7 イヤフォンジャックにイヤフォンを刺して、正常に作動しているか確かめます。左から音量アップ、音量ダウン、低周波数側へ変局、高周波数側へ変局です。イヤフォンケーブルがアンテナになっていますので、伸ばした方が高感度です。

⑤-8 topケースを取り付けて完成です。ラベルプリンタなどでボタンの意味を表すラベルシールを印刷すると良いと思います。(図2-10を参照のこと)

⑤-9 太陽電池モジュールに太陽光を当てて充電して使用してください。フル充電すると音量にもよりますが10時間程度作動するはずです。

これらのキットでは、周波数表示が無いのが少し残念です。RDA5807mモジュールを使用し,ESP32C3 superminiボードをArdiunoで制御して周波数表示を付け加えたFMラジオの製作例をGithubにて公開しています。

コメント

コメントを投稿